Psychotherapie bedeutet Resonanz zu erfahren

Unversehens, jedoch nie zufällig, kann ein Mensch in eine persönliche oder berufliche Krise geraten, in der professionelle Begleitung sinnvoll erscheint.

Ich verstehe mich als ein professionell helfen wollender Mensch, der in der psychotherapeutischen Behandlung einem hilfesuchenden Menschen begegnet und ihn in einem vertrauensvollen Dialog auf der Suche nach geeigneten Lösungsmöglichkeiten für die jeweilige Krise begleitet.

Als Ärztin mit der Fachausrichtung psychosomatische Medizin (DGPM) und langjähriger psychiatrischer Tätigkeit vertrete ich eine ganzheitliche Gesundheitsvorstellung, in dem Körper, Seele und Geist im Einklang stehen.

Als Psychotherapeutin mit einer psychoanalytischen Weiterbildung nehme ich eine therapeutische Haltung ein, die von der Individualpsychologie (Adler) geprägt ist und der Selbstpsychologie und relationalen Psychoanalyse nahe steht.

In meiner Arbeit, zu der auch die Lebensstilanalyse gehört, beziehe ich psychodramatische, maltherapeutische und entspannungstherapeutische Methoden mit ein.

Ich vertrete die Ansicht, dass der Mensch danach strebt, innerhalb der Gemeinschaft einen Sinn im Leben zu finden.

Im Laufe der Kindheit entwickelt der Mensch eine bestimmte Strategie, einen bestimmten Lebensstil, sich seinen Platz in der Ursprungsfamilie und später in der eigenen Familie, Berufs- und Umwelt zu erobern und dem Selbst einen Wert zu geben. Durch vielerlei Schicksalsschläge kann der Mensch in eine Lebenskrise geraten, in der die bisher erworbenen Lösungsstrategien nicht mehr greifen.

Hier kann Psychotherapie helfen.

In meiner therapeutischen Arbeit rege ich durch aufmerksames Zuhören, Wahrnehmen und Reflektieren dazu an, sich selbst und den anderen einfühlsamer wahrzunehmen, Gefühl, Verstand und Herz im Handeln zu integrieren, und damit dem Leben einen zufriedenstellerenden Sinn zu geben.

In diesem Sinne bedeutet Psychotherapie Resonanz zu erfahren.

Schwerpunkt meiner Arbeit ist die Behandlung von Selbstwertkonflikten, Beziehungsstörungen und die Bewältigung von traumatisierenden gewaltvollen Erlebnissen unter besonderer Berücksichtigung des familiären, transgenerationalen und interkulturellen Hintergrundes.

Unter den folgenden Rubriken finden Sie Informationen zu psychoanalytischen Theorien/Aspekten, sowie eine Erläuterung zur Verhaltenstherapie, die nicht in dieser Praxis angeboten wird.

Desweiteren finden Sie ein paar Hinweise zu Selbsthilfegruppen und Hilfe im Notfall.

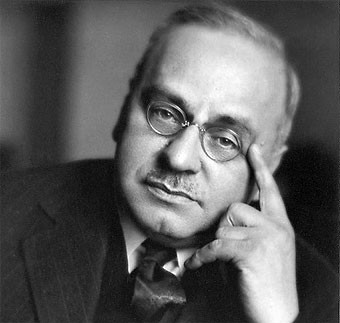

Individualpsychologie nach Alfred Adler

Theoretische Inhalte der Individualpsychologie nach Alfred Adler

Der Arzt Alfred ADLER (1870-1937), ein Zeitgenosse Freuds (1856-1939), gründete 1911 in Wien die Gesellschaft der Individualpsychologie. Adler, der dem Sozialismus nahe stand, war bemüht, die individuellen und sozialen Einflüsse auf die Entwicklung eines Menschen und dessen Selbst- und Weltbild zu analysieren.

Er sah das Individuum immer in Bezug zur Gemeinschaft und stellte sich die Frage, welchen Sinn der Mensch seinem Leben innerhalb der Gemeinschaft gibt.

ADLER (1933, [1]) beobachtete dazu die Bewegungen und den Stil der Ausdrucksweise des Menschen und prägte den vom Soziologen Max WEBER (1864-1920) entlehnten Begriff des „Lebensstils“. Dabei legte er besonderen Wert auf die frühen Kindheitserinnerungen, in denen sich der Lebensstil und das Selbstwertgefühl abzeichnen (siehe SCHMIDT, [2]). In der frühen Kindheitsphase entwickelt der Mensch unter dem Einfluss der Umwelt, aber auch aus eigener schöpferischer Kraft heraus, eine bestimmte Strategie, einen bestimmten Stil (Lebensstil), sich seinen Platz in der Welt zu erobern und dem Selbst einen Wert zu geben.

Die individuell erlebte Geschichte wird laut ADLER in einen, der Weltanschauung gemäßen, lebensstiltypischen Sinnzusammenhang gebracht, der eng mit dem Selbstwertgefühl in Verbindung steht.

Der Lebensstil bestimmt später beim Erwachsenen seine Empfindungen und Handlungen, z.B. die Wahl des Partners, sein Sexualverhalten, die Berufswahl, der Umgang mit Konsum und Freizeit, Krankheit und Altern und dem Entgegen sehen des Todes. Der Lebensstil ist das Resultat einer Wahl, die durch Werte und Ziele bestimmt wird und ist die einmalige Schöpfung einer Person. Jeder Mensch reagiert gemäß seinem Lebensstil und seinem Selbstwertgefühl auf die gleiche Situation anders (ADLER 1933, ANTOCH 1989, [3]).

Der Individualpsychologe, Heilpädagoge und Schriftsteller Manes SPERBER (1905 – 1984), ein Schüler Adlers, verband die Psychologie mit der Soziologie und Politik, setzte sich für die Mitverantwortung des einzelnen, des Individuums in der Gemeinschaft ein (SPERBER, 1934, [4]). In seinen Romanen schrieb er „gegen das Vergessen und für das Erinnern, gegen Bewusstlosigkeit und für historisches Bewusstsein,… er wollte erinnern“ (Rudolf ISLER,[5]).

Die Verknüpfung von Erinnerungsfähigkeit und Verantwortungsgefühl fasste der Religionsphilosoph Martin BUBER (1878 – 1965), der das ethische Verständnis von SPERBER und ADLER beeinflusst hatte, in den drei Fragen der Weisen folgendermaßen zusammen (BUBER, 1947, [6]):

„Wisse, woher Du kamst,

wohin Du gehst und

vor wem Du Dich zu verantworten hast“.

Die DGIP [7, www.dgip.de] fasst die wesentlichen Inhalte der Individualpsychologie folgendermaßen zusammen:

„Individualpsychologie geht von einem ganzheitlichen Verständnis der bewussten und unbewussten Handlungs- und Erlebnisweisen aus.

Ihre besondere Aufmerksamkeit gilt der Beziehungsgestaltung durch den Einzelnen im sozialen Feld unter besonderer Berücksichtigung von Affekten, intrapsychischen Konflikten und Strukturen.“

Geschichtliche Entwicklung der Individualpsychologie

Die Gesellschaft für Individualpsychologie ist 1911 aus der Auseinandersetzung Alfred Adlers mit der Triebpsychologie Sigmund Freuds hervorgegangen. Einig waren sich beide, dass es ein Unbewusstes gibt und das unsere Gedanken, Träume und Handlungen von abgewehrten unbewussten Impulsen beeinflusst werden. Uneinig waren sich die beiden selbstbewussten Männer in der Interpretation dieser unbewussten Impulse, sodass es zur Trennung kam.

Mit der nationalsozialistischen Machtergreifung wurden die individualpsychologischen Institute, Elternschulen und Arbeitskreise verboten. Schon vorher erlebte Alfred Adler wie Freud Antisemitismus. Unter anderem wurde seine Habilitationsschrift nicht anerkannt. Dies führte dazu, dass Adler sich seit ca. 1925 zur USA hin orientierte. Seine Schüler mussten wie Freud und dessen Schüler sich später auch vor der Vernichtung durch die Nationalsozialisten in die Emigration retten und es gab nur wenige Individualpsychologen, die in Deutschland blieben und überlebten.

In den USA gewann die Methode Adlers viel Zulauf, orientierte sich dort aber mehr nach der kognitiven Verhaltenstherapie.

In der Bundesrepublik bildeten sich nach dem Krieg zuerst kleine Arbeitsgruppen zur Individualpsychologie, die sich 1962 mit der Neugründung der Alfred-Adler-Gesellschaft (AAG) zusammenfanden [8]. 1970 benannte sich die AAG in die Deutsche Gesellschaft für Individualpsychologie (DGIP) um. Aus diesen Kreisen entwickelten sich dann in den achtziger Jahren Aus- und Weiterbildungsinstitute, die anders als in den USA sich der Theorie der freudschen Psychoanalyse annäherten.

Seit 1984 ist die Psychoanalyse nach Adler dank des Engagements von Rainer Schmidt (1930-2020) gemäß den psychotherapeutischen Richtlinien der Psychoanalyse den Ansätzen von Freud und Jung gleichgestellt und als kassenärztliche Leistung abrechenbar.

1991 wurde die DGIP in den Dachverband der DGPT aufgenommen.

Es gibt mittlerweile sechs Alfred-Adler-Institute (Köln, Berlin, Delmenhorst, Düsseldorf, Mainz, München) und acht Landesverbände (Bayern, Berlin, Bremen, Hamburg, Hessen- Rheinland-Pfalz, Niederachsen, Nordrhein-Westfalen und Schleswig-Holstein).

Die Deutsche Gesellschaft für Individualpsychologie (www.dgip.de) stellt heute einen Zusammenschluss von Ärzt:innen, Psycholog:innen, Pädagog:innen, Sozialarbeiter:innn und Vertreter:innen vieler anderer Berufsgruppen dar.

Sie dient der Verbreitung, Vertiefung und Weiterentwicklung der von Alfred ADLER begründeten Individualpsychologie. Die DGIP fördert psychologische und pädagogische Initiativen, die mit Individualpsychologie in Zusammenhang stehen. Insbesondere dient sie der Anwendung individualpsychologischer Methoden und Erkenntnisse in tiefenpsychologisch fundierter und analytischer Psychotherapie und in tiefenpsychologischer Beratung.

Literaturverzeichnis

[1] Alfred ADLER: „Der Sinn des Lebens“, (1933b, Psychologie Fischer Verlag 1973a): „Die Meinung des Individuums vom Sinn des Lebens ist die Richtschnur für sein Denken, Fühlen und Handeln“ (S. 32). „Wie das Individuum sich zur Gemeinschaft…und zu seinen Lebensproblemen…stellt, verrät seinen Lebensstil“ (S.37, 38).

[2] Rainer SCHMIDT : „Die Individualpsychologie Alfred Adlers“ (Psychologie Fischer Verlag 1989, S.101): Zitat ADLER: „Was das Gedächtnis von den zahllosen Ereignissen der frühen Kindheit auswählt, um es zu behalten, steht gewöhnlich im Dienst der Sicherung des Selbstwertgefühls, entsprechend einer sich gerade bildenden subjektiven Einschätzung, Wertung und Meinung von sich, den Mitmenschen und dem Leben.“

[3] Rainer F. ANTOCH (geb. 1945): „Von der Kommunikation zur Kooperation“ ( Psychologie Fischer Verlag, 1989).

[4] Manes SPERBER: „Individuum und Gemeinschaft, Versuch einer sozialen Charakterologie“ (1934, Klett-Cotta im Ullstein Taschenbuch, 1981, Leitsatz siehe S.9).

[5] Rudolf ISLER (geb. 1952): „Manes Sperber – ad acta?“ in Zeitschrift für Individualpsychologie, 26. Jg., S. 158 (2001).

[6] Martin BUBER im Buch: „Der Weg des Menschen“ (1947; L. Schneider/Gütersloher Verlagshaus 1999, 13. Aufl., S. 13).

[7] 1996 formulierte die DGIP dieses Selbstverständnis der Individualpsychologie (IP).

Selbstpsychologie

Die Ansichten und die therapeutische Haltung der Selbstpsychologie

stellt eine Erweiterung und Vertiefung der individualpsychologischen Therapiemethode dar. Beide Richtungen befassen sich mit der Entwicklung und Förderung des Selbstwertes.

Im folgenden fasse ich einiges aus dem Text der Homepage der Wiener Selbstpsychologen zusammen (www.selbstpsychologie.at):

Die Selbstpsychologie wurde als Weiterführung der Psychoanalyse Sigmund Freuds in den Sechziger Jahren von Heinz Kohut (1913, Wien, – 1981, Chicago) begründet.

Das „Selbst“ des Menschen, wie es sich von seinen Ursprüngen her im Austausch mit den frühen Bezugspersonen entwickelt, steht im Mittelpunkt ihres Interesses.

Die Gegenwart und die Entwicklung des Selbst, wie es sich im intersubjektiven Feld der Beziehung zeigt, bilden den Schwerpunkt der psychoanalytischen Arbeit.

Der psychische Konflikt (z.B. der ödipale Konflikt), von der klassischen Psychoanalyse im Zentrum der Theorie und der Behandlung gesehen, wird in der Selbstpsychologie erst auf Grund seiner Entwicklung verstehbar und behandelbar:

es sind die Beziehungsweisen der frühen Kindheit, die zum Aufbau des Selbst mit seinen Möglichkeiten, aber auch mit seinen Störungen geführt haben.

Dementsprechend ist die Selbstpsychologie einem systemorientierten und ganzheitlichen Denken verpflichtet. Die moderne Säuglingsforschung gibt der Selbstpsychologie eine empirische Grundlegung.

Psychoanalytische Selbstpsychologie ist eine Psychoanalyse, die dem wissenschaftlichen Fortschritt seit Freud Rechnung trägt und in ihre Theorie und Praxis einbezieht. Gegenüber der „klassischen Psychoanalyse“ mit ihrer mechanistisch-individualistischen Triebtheorie, die den Patienten zum Objekt macht und scheinbar „objektiv“ beobachtet, wird nach der Selbstpsychologie der Mensch von Anbeginn (Säuglingszeit) an „in Beziehung“ und nicht als „Einzelwesen“ gesehen.

Damit stehen die Vernetzungen, in denen ein Mensch sein Leben lebt, im Vordergrund – vor allem in der Weise, wie sie sich in der Analytiker-Patient-Beziehung abbilden.

Beide Teilnehmer der therapeutischen Beziehung bringen je ihre subjektive Geschichte – wie sie in ihren Beziehungen geworden sind – in die aktuelle Beziehung ein, deren Gestaltung und zunehmendes Verständnis mithilfe von Deutung und Korrektur der Deutung die analytische Aufgabe ist.

Das bedeutet eine klare Absage an autoritär verstandene und geführte Analysen und erfordert die permanente Selbstreflexion des Analytikers/ der Analytikerin, des eigenen Beitrags zur therapeutischen Beziehung.

Literaturhinweis

Heinz Kohut: „Die Heilung des Selbst“, Suhrkamp Taschenbuch Wissenschaft, Frankfurt am Main 1979.

Heinz Kohut: „Wie heilt die Psychoanalyse?“, Suhrkamp Taschenbuch Wissenschaft, Frankfurt am Main 1989.

Miriam Elson (Herausgeber): „Auf der Suche nach dem Selbst: Kohuts Seminare zur Selbstpsychologie und Psychotherapie“, Pfeiffer, München 1993.

Intersubjektive / Relationale Psychoanalyse

Der intersubjektive Ansatz in der Psychoanalyse gründet auf den Arbeiten einer Gruppe um Robert Stolorow, Bernd Brandchaft, George Atwood und Donna Orange. Unter Einbeziehung der Selbstpsychologie von Heinz Kohut formulierten sie eine erlebensnah orientierte Form psychoanalytischer Theorie und Behandlungspraxis.

Stephen Mitchell entwickelte hieraus die relationale Psychoanalyse.

In Mitchells Konzept spielen die individuelle Erfahrung, die Verarbeitung von emotionalen Konflikten und die Bedeutung von Beziehungen eine zentrale Rolle. Er betont die Wechselwirkungen zwischen dem Selbst und der Umwelt sowie die kontinuierliche Entwicklung der Persönlichkeit im Laufe des Lebens.

I

m Kontext der Geisteswissenschaften ist Mitchells Konzept wegweisend für das Verständnis der Komplexität des menschlichen Geistes und der Interaktionen zwischen Individuen. Seine Analyseansätze haben dazu beigetragen, unsere Vorstellung von Selbsterkenntnis und zwischenmenschlichen Beziehungen zu vertiefen.

Literaturhinweis

R.D. Stolorow, B. Brandchaft, G.E. Atwood: „Psychoanalytische Behandlung, ein intersubjektiver Ansatz“, Fischer Verlag, Frankfurt/Main, 1996

Stephen A. Mitchell: „Bindung und Beziehung – Auf dem Weg zu einer relationalen Psychoanalyse“, Psychosozial Verlag 2021

R.D. Stolorow, B. Brandchaft, G.E. Atwood: „Psychoanalytische Behandlung, ein intersubjektiver Ansatz“, Fischer Verlag, Frankfurt/Main, 1996

Podcast zur Psychoanalyse und Psychotherapie

In dem podcast „Rätsel des Unbewussten“ (www.psy-cast.org) wird die Denkweise und Vorgehensweise der Psychoanalyse und Psychotherapie anschaulich dargestellt.

In ca. 30 Minuten werden beispielhaft einzelne Symptome und Verhaltensweisen unserer menschlichen Psyche vorgestellt. Der Podcast ist eine Fundgrube zu unterschiedlichen Themen und Fragestellungen und er ist gleichzeitig ein guter Einstieg in die psychoanalytische Denkweise.

Cécile Loetz und Jakob Müller, zwei junge Wissenschaftler und Psychoanalytiker:innen, betreiben den podcast als Herzensprojekt und geben an:

„Unser Podcast entsteht gänzlich in eigener Arbeit, vom Cover über das Einspielen der Musik bis zu den eingesprochenen Texten.

Da wir selbst neben der Praxis auch in der Forschung tätig sind, ist uns eine wissenschaftliche Fundierung wichtig. Unser Anspruch ist, die Komplexität der Themen beizubehalten, zugleich aber alltagsnah und gut verständlich zu vermitteln. Und auch wenn Sigmund Freuds Geist durch unser Cover schwebt: uns geht es dabei um moderne Ansätze der Psychotherapie und Psychoanalyse, die oftmals kaum bekannt sind und weit über Freud hinausgehen.“

Kognitive Verhaltenstherapie

Die moderne (kognitive) Verhaltenstherapie (VT)

erläutert von dem psychologischen Verhaltenstherapeuten Wolfgang Kalbe

Die Verhaltenstherapie ist ein weiteres von den Krankenkassen anerkanntes Richtlinienverfahren und ist eine Alternative zu den konfliktorientierten und beziehungsdynamischen Vorgehensweisen der psychoanalytisch orientierten Psychotherapieverfahren und ist fest eingebettet in die Grundlagen- und Anwendungsforschung der (klinischen) Psychologie.

Was, für wen?

Wenn jemand fragt, was und für wen denn Verhaltenstherapie sei, so könnte die Antwort lauten: Kommt drauf an! Die Behandlung hängt davon ab, mit welchem Problem der Patient in die Praxis kommt.

Eine kognitive Verhaltenstherapie der Depression unterscheidet sich gänzlich zu verhaltenstherapeutisch durchzuführenden Expositionsübungen bei Ängsten und Phobien.

Wiederum völlig andere Strategien werden für die Behandlung von Sucht- und Zwangserkrankungen, Stottern oder Schizophrenien angewendet.

Wie?

Die verhaltenstherapeutische Behandlung erfolgt patienten-, ziel- und problemorientiert. Es werden unterschiedliche Methoden und Konzepte für die Vorbeugung, die Psychotherapie und Rehabilitationsmaßnahmen angewendet.

- Die VT möchte den Patienten zum Experten für seine psychische Störung machen. Daher wird der Patient maximal darüber aufgeklärt und informiert, was die wissenschaftliche Forschung über die spezielle Problematik weiß.

- Patienten erlernen ein Selbstmanagement für die gezielte Bewältigung ihrer Problematik und wie sie Rückfälle in Zukunft vermeiden können.

- Wenn sinnvoll und möglich werden Angehörige, Bezugspersonen, Kinder usw. in die Behandlung mit einbezogen.

Ethikrichtlinien der DGIP

Ziel psychotherapeutischer Arbeit ist es, seelisch-körperliches Leiden zu heilen, zu mindern oder Verschlechterungen entgegen zu wirken.

Individualpsychologische Psychotherapie findet in einem durch die Behandlungstheorie definierten Setting statt.

Der Begriff Psychotherapie wird als Oberbegriff für alle Formen individualpsychologischer Therapie verwendet, also für analytische, tiefenpsychologische sowie Kinder- und Jugendlichen-Psychotherapie.

Die psychotherapeutische Beziehung beinhaltet ein Ungleichgewicht, das den/die Psychotherapeut:in mit Macht ausstattet. Gleichzeitig ist eine vertrauensvolle Beziehung des/der Patient:in zu dem/der Psychotherapeut:in unabdingbare Voraussetzung für jede Psychotherapie.

Für die Wirksamkeit einer Psychotherapie ist es von entscheidender Bedeutung, dass der/die Patient: in die Möglichkeit hat, alle auftretenden Gefühle von Liebe bis Hass, von Trauer bis Wut mit entsprechender Intensität zu äußern.

Der/die Psychotherapeut:in stellt sich als Übertragungsobjekt zur Verfügung und fördert über die Reflexion der Gegenübertragung den psychotherapeutischen Prozess.

Für die Bearbeitung neurotischer Störungen ist der professionelle Umgang des/der Psychotherapeut:in mit den eigenen Phantasien und denen des/der Patient:in notwendig. Diese Phantasien in reale Handlungen umzusetzen, ist ein Kunstfehler.

Ethische Grundsätze für Mitglieder und Weiterbildungskandidaten der DGIP

Jeder/jede Psychotherapeut:in ist verpflichtet, berufsethische Grundsätze zu respektieren, die Abhängigkeit der Patienten nicht auszunützen, die besondere psychotherapeutische Beziehung zu schützen und die eigene berufliche Kompetenz zu sichern. Dies gilt gleicherweise für Beziehungen in Lehranalyse, Persönlichkeitsanalyse und Supervision.

Der/die Psychotherapeut:in verstößt gegen die berufsethischen Grundsätze, wenn er oder sie z.B.

- die Schweigepflicht verletzt;

- den/die Patient:in materiell oder finanziell ausbeutet;

- eine eigene schwere psychische Störung nicht behandeln lässt;

- den/die Patient:in während oder nach der Psychotherapie sexuell missbraucht;

- mit dem/der Patient:in im Behandlungszeitraum sexuell verkehrt;

- mit dem/der Patient:in während oder nach der Psychotherapie sexuellen Kontakt aufnimmt;

- während oder nach der Psychotherapie an dem/der Patient:in sexuelle Handlungen vornimmt oder diese zulässt.

Verfahren zur Anhörung, Beratung und Hilfestellung in Fragen möglicher Überschreitung ethischer Grenzen durch Vertrauensleute

Jedes Institut benennt zwei Vertrauensleute, die vom Ethikkomitee berufen und vom Bundesvorstand bestätigt werden.

Die Vertrauensleute sind Ansprechpartner für Patienten und Lehranalysanden, die wegen möglicher Grenzüberschreitungen im analytischen Prozess in Bedrängnis sind. Sie sind ebenfalls Ansprechpartner für ratsuchende KollegInnen. Sie werden beratend tätig.

Bei gravierendem Verstoß gegen ethische Grundsätze findet die Schiedsordnung der DGIP Anwendung (§16 der Satzung der DGIP).

Das Ethikkomitee ist Koordinationsstelle für Ethikfragen in der DGIP und Ansprechpartner für alle Gremien der DGIP, einschließlich des Gremiums der Vertrauensleute und der Schiedsstelle.

Seine Aufgaben sind zum Beispiel die Anregung und Durchführung von Seminaren, Vermittlung von Vertrauenspersonen, von PsychotherapeutInnen und sog. „Nachfolgetherapeut:innen“ nach einem Missbrauch, Vertretung nach außen bei ethischen Fragestellungen, Mitarbeit in entsprechenden Gremien der DGPT oder in anderen Verbänden.

Hilfreiche Adressen

Selbsthilfe KISS

040 / 39 57 67, www.kiss-hh.de

Solidarische Psychosoziale Hilfe

430 22 70, www.spsh.de

Beratungs- und Seelsorgezentrum der Hauptkirche St. Petri in Hamburg

www.bsz-hamburg.de, Startseite | Beratung in Hamburg

Arbeitslosen-Telefonhilfe, 9 – 21 Uhr,

08000 111 0 444, www.arbeitslosen-telefonhilfe.de

Wenn Sie ärztliche Hilfe benötigen und Ihre Hausarzt-, bzw. Facharztpraxis nicht erreichbar ist,

können Sie im Notfall 116 117 wählen,

Bei lebensbedrohlichen Notfällen rufen Sie bitte die 112 an!

www.notruf-hamburg.de , NOTRUF Hamburg – Die Notdienstliste für Hamburg